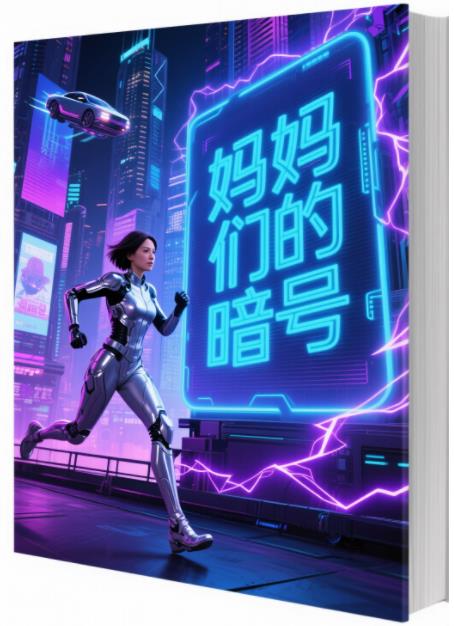

第1章 编号C-734的归途

育儿中心“新苗圃”的大门,像一块毫无生气的灰色金属板,在傍晚过于明亮的人造光下泛着冷光。空气里弥漫着消毒水和一种更深沉的、难以言喻的压抑气息——那是无数被压抑的叹息和恐惧凝结成的味道。

林薇站在指定的“家长等候区”方格内,编号G-217的标签别在她灰色制服的前襟,像一枚冰冷的勋章。她的目光紧紧锁住那扇缓缓开启的合金门。门后,是排列整齐、穿着统一藏蓝色童装的孩子,一个个小脸上是同质的平静,眼神里缺乏孩童应有的灵动,只剩下一种被规训后的、小心翼翼的空白。

“C-734。” 一个毫无起伏的电子合成音响起。

一个瘦小的身影应声出列。陈默。她的儿子。七岁。

林薇的心脏像是被一只无形的手攥紧了,每一次搏动都带着微弱的疼痛。她强迫自己的表情维持在那本厚重的《国家育儿指南》所规定的“适度关切”范围内——嘴角微微上扬15度,眼神专注但不过分热切。任何超出“适度”范畴的表情,都可能被无处不在的“天眼”捕捉,标记为“情感偏差倾向”。

陈默迈着标准步伐向她走来,小皮鞋踩在光洁如镜的地面上,发出清脆而孤寂的回响。他停在林薇面前一步之遥,这是《指南》规定的“安全社交距离”。

“母亲,G-217。” 陈默的声音清晰、平稳,没有一丝波澜,完全符合“新苗圃”灌输的标准问候语。

“孩子,C-734。” 林薇回应,声音同样平稳无波。

就在陈默伸出小手准备例行公事般触碰林薇的手背以示“确认接收”时,林薇的指尖极其轻微地动了一下。不是迎上去,而是在陈默的手背即将接触到她的瞬间,她的食指指节以旁人根本无法察觉的幅度和速度,沿着他手背靠近拇指根部的一条微小静脉,向下轻轻、快速地划过一个特定的、微小的弧度。

一触即焚。

快得像一个错觉,一次无意的触碰。

但陈默那如同平静湖面的眼底,极其细微地波动了一下。那是一种只有母亲才能解读的、几乎消失的信号——安全,无异常。这是林薇和儿子之间,用无数次练习和胆战心惊的实践换来的、生命线般的“触碰密码”。

林薇接过陈默肩上同样颜色的小书包,动作规范。她牵起他的手——这是《指南》允许的、每日接送时唯一允许的肢体接触,时长不得超过15秒。她的手心干燥而稳定,传递着一种无声的、坚硬的安慰。她能感觉到儿子的小手在她掌心微微蜷缩了一下,极其轻微,像一个即将熄灭的火星最后的跳动。

他们转身,汇入沉默的归家洪流。灰色的制服汇成灰色的河流,在冰冷的光线下流淌。街道两旁巨大的电子屏上,正循环播放着《国家育儿指南》的宣传片。画面里,“模范母亲”带着标准化的微笑,用精确到毫升的奶瓶喂养婴儿,口中念着:“根据《指南》第3.7条,在标准时间段内提供定量营养补充,有助于公民幼苗的规范化成长。” 声音甜美得令人齿寒。

不远处,一个临时搭建的“公共矫正展示台”吸引了人群短暂的、麻木的驻足。一个男人,因在公共场合对哭泣的孩子流露出“过度焦虑情绪”而被“情感矫正员”强行按在椅子上,冰冷的电极贴片固定在他的太阳穴。电流刺激的嗡嗡声和他压抑不住的、扭曲的痛苦呻吟混合在一起,形成一幕残酷的警示剧。扩音器里传来毫无感情的解释:“情感失控是秩序的敌人。及时矫正,利己利国。”

林薇目不斜视,牵着陈默的手却下意识地收紧了一瞬,又立刻强迫自己放松。她不能在这里表现出任何异样。恐惧像冰冷的毒蛇,缠绕着她的脊椎。